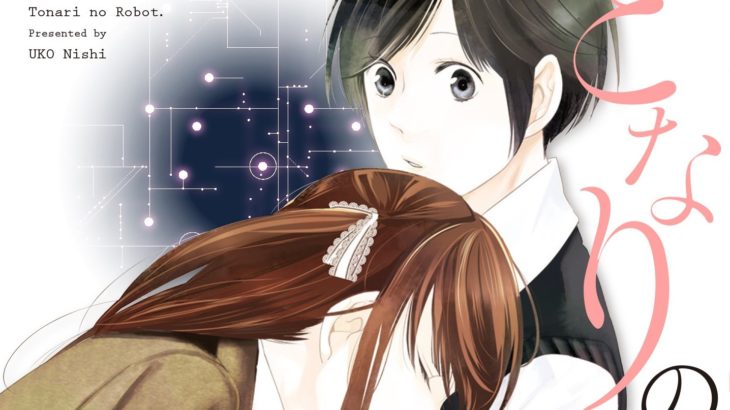

西UKO先生の大傑作SF百合『となりのロボット』

元々本で持っていたが電子書籍でも買ってしまった。

『死んでも読みたいので棺桶に入れて欲しい百合漫画ランキング』に入るくらい好きだったが、語彙力が無さすぎて何を書こうとしても「尊い・・・すげ・・・・」しか出てこなさそうだったので記事にできなかった。

今回は頑張って「尊い・・・すげ・・・」の中身を書いていこうと思う。

あらすじ

プロジェクトネーム、タイプ=プラハ。 彼女は人間に近づくことを目指して研究所で作られたロボットだ。

高い学習能力を持つ彼女はより人間らしく成長するために高校への転入を繰り返して人間の行動を学んでいた。

ある日、雨が降って動けなくなっていたプラハの元へ小さな子がやってくる。 彼女の名はチカ。 プラハの所属する研究所のすぐ近くに住む女の子だった。

仲良くなった二人はその後も交流を続け、当時4歳だったチカはプラハと同じ高校生になる。

小さいころから一緒にいたロボット。 そんなプラハに対しチカは愛にも似た感情を抱き始めるのだった。

ロボットと人間の恋を題材にした漫画は数あれどこの漫画がひときわ異彩を放っているのはロボットを扱うにあたってファンタジー要素を一切使わずに徹底的にリアリティを追求しているからである。

プラハはドラえもんのように豊かな感情を持ち、人間に共感し一緒に泣いたり笑ったりする存在として描かれていない。 彼女は周りの状況を認識し最適な行動を選択する論理的なシステムそのものだ。

彼女が人間と一緒に笑うとき、そこに面白いという感情は無い。 周りに合わせて笑う人間の習性を真似しているだけなのだ。

プラハに感情というプログラムは存在しない。 よって人外ものに定番の「種族は違うけど愛し合ってるからいいよね☆」はここでは通用しない。

彼女にとって愛のように複雑で難解な感情は理解することさえ難しすぎる。

では、プラハは無機質でドライなロボットとして描かれているかというとそうではない。

例えばこの場面ではプラハの行動についての考察が行われている。

プラハの変化は妙にリアリティのある研究者達の考察で描写されることが多い。

まとめてみるとチカを『子供』のタグで分類していたプラハだったが、中学生になった彼女を見て子供か大人か判別できず『チカちゃん』という専用のタグを作成した。 以降チカと関連したオブジェクトに『チカちゃん』のタグがつけられるようになったという話だ。

物体を認識、情報を処理し整理する。 一見すると、プラハの思考プロセスのやや堅苦しい説明に見える。

だがこれを百合的な視点で見てみると、

中学生になったチカに対するプラハの認識が近所の子供から『チカちゃん』に変わる。 他の誰とも異なった一人の人間として新たな関係性が生まれる。 以降チカちゃんとの思い出の写真や品を見かける度に彼女のことを思い返すようにそのデータにチカちゃんのタグがつけられていく。

会話から想像するに他の人のタグではこういうことはしないのだろう。 みなさん大好き、“特別な関係性”である。

百合とは程遠い論理的な考察があの娘との特別な関係性として浮かび上がってくる。

ここがこの漫画のすごいところなのだが、無機質にみえるプラハの描写が逆に彼女の中で生まれゆく人間らしさを際立たせるのだ。 論理的であればあるほどそこにあるプラハの心が確かなものとして輪郭を帯びてくる。 まさに未知の体験。

しかし、繊細なプラハの描写は時に人間との間に存在する隔たりをはっきりと表現してしまう。

チカがプラハの身長を超えたその日、彼女はこの瞬間を忘れて欲しくないとキスをした。 高校生であり続けるプラハと違い、自分は成長してしまう。 高校生として共に過ごせる時間が限られていることをわかっていたからだ。

だが後日プラハから返ってきたキスはただの”社会常識”だった。

もらったからお返しをした。

お返しのキスが非常に簡単なアルゴリズムで成り立っていることがわかったとき、チカはプラハがロボットであることを嫌という程思い知らされる。 そしてその行動原理の中に感情が一切ないことを知り、さらなる絶望が追い打ちをかける。

人と機械を分ける絶対的な隔たり。 ロボットが感情を理解することなどあり得ない。 そんな状況で彼女は何度自己満足だと自分を納得させてきただろう。

チカを喜ばせるはずのキスはかえって彼女を深い哀しみに追い込むことになった。

チカのやるせなさ、絶望が圧倒的説得力を持って迫ってくる。 好きな人から閾値の判定に困ったなんて言われてキスが返ってきたら誰だって泣く。

徹底的に合理的を追及するロボットに愛を教えることはとても難しい。 愛は非合理的な感情である。

実はプラハは彼女なりにチカの好意を解釈した上でキスを返したのだが、そんなことが素直にチカに通じるわけもなかった。 人間とロボットの距離感はあまりにも離れ過ぎていた。

しかし、プラハが愛を知らなくても彼女を愛するチカの気持ちは確かにそこに存在する。 それが虚しい自己満足だとわかっていてもチカはプラハを愛し続けた。

そんなチカのひたむきさに応えるようにプラハの回路に何かが生まれていく。 プラハがロボットなりの愛を学習していく。

あるとき、研究所の人からプラハが自分のことを「好き」と聞いたチカは彼女に直接その心を尋ねる。

「ヒロちゃん 私のこと 好き?」(ヒロ=プラハ)

「うん」

ロボットに愛が存在すると信じていないチカは半信半疑だが、プラハはこう続ける。

これがプラハなりの愛の形だった。

注目したいのは「チカちゃんの全部わたし”が”知ってたい」というセリフだ。

プラハの中ではチカは自らに変化を与えてくれる最重要の人物として位置づけられている。 だから彼女の情報をできる限り知りたいというのは理にかなった判断ではある。 だがそれなら「チカちゃんの全部私”は”知ってたい」でいいはずだ。

でも”は”ではなく”が”なのである。 私”が”。

ここには”私だけが知ってたい”、”他の人に渡したくない”という独占欲めいたものを感じる。 ロボットであるプラハがうっかり言葉を間違えたということはないだろう。

だがプラハが彼女の情報を独占することによるメリットはない。

彼女に生まれた小さな小さな非合理。 ただのわがまま、特別になりたい。 これぞ正に女の子らしい感情ではないだろうか。

チカがその微妙なニュアンスに気づいたかどうかはわからないが、彼女のの長すぎる片思いがこの時少しだけ報われた気がする。 チカの愛がプラハの愛を作ったのだ。

最終的に二人の物語は美しい着地を見せる。

『ロボットが愛を知る』というオチに行き着くのがロボット物のテーマだと思うのだが、この漫画はその過程が執念を感じるほど論理的に展開されている。 ロボットについて、人間の恋について、そしてロボットなりの恋について緻密に考察され尽くされている。

論理は納得を生む。 初めてこの本を読み終えたとき、私は唸ることしかできなかった。 ロボットと人間の百合が論理で理解できた。 脳内の全自分が満場一致で10点のプラカードを掲げていた。

これは間違いなく百合界の歴史に残る一冊である。